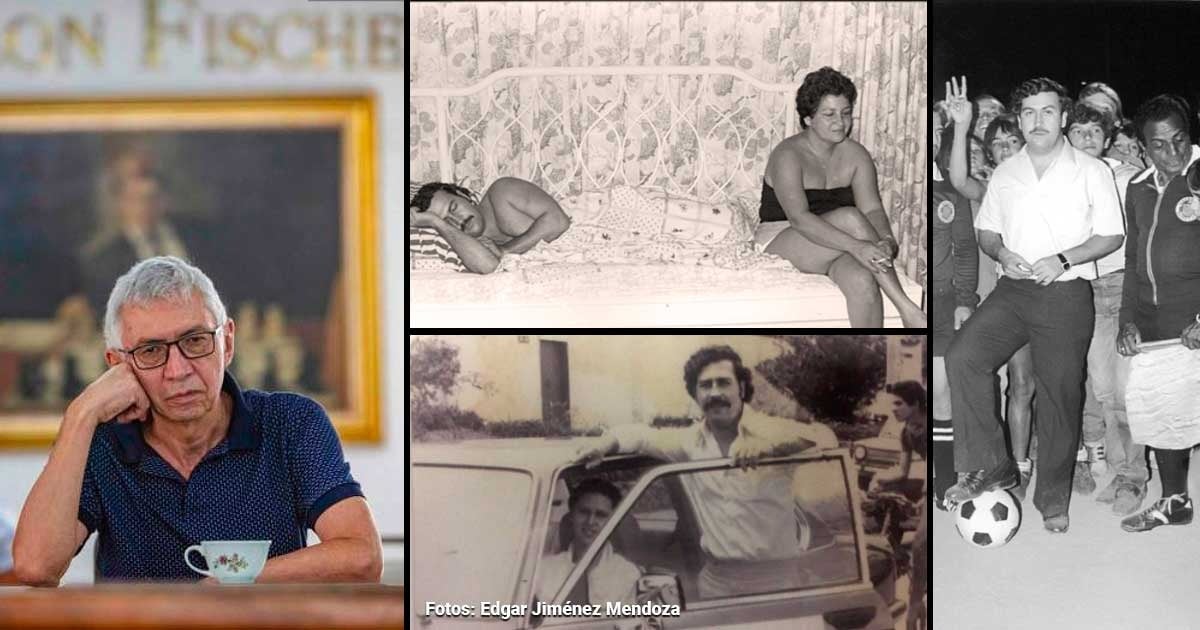

En un billar de Medellín, Édgar Jiménez Mendoza taca con la misma calma con la que años atrás montaba sus rollos en las cámaras. Hoy, a sus 75 años, ya no corre con afanes para llegar a una fiesta ni se cuelga la cámara al hombro con la ilusión de un encargo nuevo. Ahora sus días transcurren entre sosegadas partidas lentas de ajedrez y billar, discusiones de política y alguna que otra venta de fotografías viejas. Fotografías que todavía despiertan interés porque en ellas aparece el hombre que marcó una historia oscura de Colombia, que compartió con él clases de colegio y luego parte de su vida: Pablo Escobar Gaviria.

Lea también: La mansión rosada de Escobar en Miami que terminó en poder de gringos millonarios

“Yo vivo de mi archivo”, dice, sin dramatismos. No tiene pensión ni contratos estables. Cada tanto alguien lo busca, le pregunta por una foto inédita del capo, o por la historia detrás de una de esas imágenes que hoy circulan en series, documentales o investigaciones académicas. El “Chino” —apodo que le puso Escobar porque no podía pronunciar bien la erre— sobrevive con ese pasado congelado en negativos.

La fotografía no fue su destino original. Jiménez la usó primero como un recurso para financiar sus estudios, pero pronto entendió que era más que un oficio: era una manera de mirar el mundo. Retrató marchas, hizo trabajos políticos, se metió en la prensa alternativa, incluso se atrevió con lo que pocos se habrían atrevido en los setenta: la fotografía porno. Fue pionero en Colombia con la revista Cuerpos. Así lo contó en una entrevista para el portal Infobae.

Sin embargo, la ruta de su vida cambió una tarde de 1980. Un hacendado le pidió que tomara unas fotos en Puerto Triunfo y terminó en la Hacienda Nápoles. Allí, entre animales exóticos, lagos artificiales y guardaespaldas, se reencontró con Escobar, su compañero del Liceo Antioquia. El capo no dudó: lo nombró su fotógrafo personal sin contratos ni trámites.

El primer trabajo fue casi inocente: un catálogo de los animales de la finca. Luego vinieron las fiestas, las reuniones políticas, las celebraciones familiares. Desde entonces, Jiménez se convirtió en una especie de testigo silencioso de la vida privada del narcotraficante más famoso del mundo.

Entre la bohemia y la política

Quienes lo conocieron en esa época cuentan que su talento como fotógrafo era indiscutible, pero su vida bohemia le pasó factura. Hubiera podido llegar a medios importantes de Medellín, pero prefería el aguardiente, la tertulia y la compañía de los amigos. “Un bohemio insufrible”, como él mismo se define.

También fue militante del M-19. Nunca empuñó un arma, pero pintó paredes, participó en reuniones y acompañó a la Anapo en la campaña presidencial de 1970. Escobar lo sabía y le gustaban esas conversaciones sobre política de izquierda. Tal vez por eso, cuando se lanzó a la Cámara en 1982, le pidió al Chino que coordinara su campaña.

Lea también: El incómodo beso por el que Pablo Escobar casi mata a Juan Gabriel

De esos años le quedan decenas de anécdotas. Como la vez que le pidieron retratar al capo dormido después de una fiesta. O la ocasión en que un escolta lo frenó antes de entrar a Nápoles y le advirtió que, si sacaba la cámara en esa reunión del cartel, lo mataban. O aquella fiesta de cumpleaños en la que capturó una de sus fotos preferidas: Escobar mirando un cóctel humeante, ya con el rostro marcado por la persecución de los Pepes y el Bloque de Búsqueda.

Jiménez también fue testigo de un Escobar distinto al de las crónicas judiciales. El que se reía de los chistes malos, el que prefería fumar marihuana antes que emborracharse, el que alguna vez se dejó tomar fotos mientras dormía.

Cuando Escobar murió en 1993, la mayoría de los amigos cercanos al capo fueron asesinados en venganzas que no perdonaban a nadie. El Chino se refugió en el barrio Aranjuez, lejos de los reflectores. Allí encontró en el billar y el ajedrez una rutina que lo ha acompañado hasta hoy.

No le interesa aparecer en series o películas. Le han ofrecido contar su vida en producciones de streaming, pero siempre dice que no. Es consciente de que su archivo y lo que sabe del capo tiene valor histórico y fílmico, pero insiste en que no va a convertir su vida en un espectáculo. Prefiere seguir siendo un personaje de carne y hueso en una mesa de ajedrez, no un secundario en una saga televisiva.

El presente: fotos, política y tableros

A sus amigos les repite que no está pensionado. Que si come es porque alguien compra una foto o porque lo llaman para un trabajo ocasional. En su barrio lo ven caminar, sentarse en un café a hablar de política —hoy es un abierto simpatizante de Gustavo Petro— o meterse a un billar para una partida de tres bandas.

Cada negativo que conserva es una pieza de historia. Un retrato del capo en campaña, una fiesta en Nápoles, un cumpleaños de Manuela Escobar. Fotos que lo buscan desde universidades hasta periodistas extranjeros. Y aunque reconoce que todavía le compran imágenes como si Pablo siguiera vivo, mantiene una distancia clara: “Son recuerdos. No son homenajes”.

Su archivo, dice, es lo único que le garantiza un ingreso. El hombre que retrató al narco más famoso del planeta ahora vive del recuerdo congelado en imágenes. En los cafés de Medellín lo conocen como “el fotógrafo de Escobar”, pero quienes se sientan a hablar con él saben que ese es apenas un capítulo de su vida. El Chino, con su voz áspera y su manera entrecortada de hablar, insiste en que su presente no se define por Escobar, sino por lo que hace todos los días: jugar ajedrez, beber un café, vender una foto, sobrevivir.

Anuncios.

Anuncios.