La Bolera San Francisco no anunciaba su importancia con letreros rimbombantes ni fachadas ostentosas. Había que bajar. Literalmente. Descender unas escaleras en la Avenida Jiménez con calle sexta, entrar al sótano de una casa antigua del centro de Bogotá y entender —solo entonces— que ese lugar había sido muchas cosas antes de convertirse en silencio. Durante décadas, fue la bolera más antigua de Suramérica, la primera pública del país, un punto de encuentro deportivo, político y social en una ciudad que todavía aprendía a reconocerse a sí misma.

La bolera abrió sus puertas en 1941, impulsada por empresarios bogotanos que vieron en el bolo algo más que un entretenimiento importado. Era un deporte, sí, pero también una excusa para reunirse. En esa Bogotá de mediados del siglo XX, donde el centro era el escenario de todo, la San Francisco se volvió un lugar habitual para abogados, políticos, periodistas y curiosos. No era raro que, entre lanzamiento y lanzamiento, se discutiera el rumbo del país con la misma seriedad con la que se discutía una línea recta mal ejecutada.

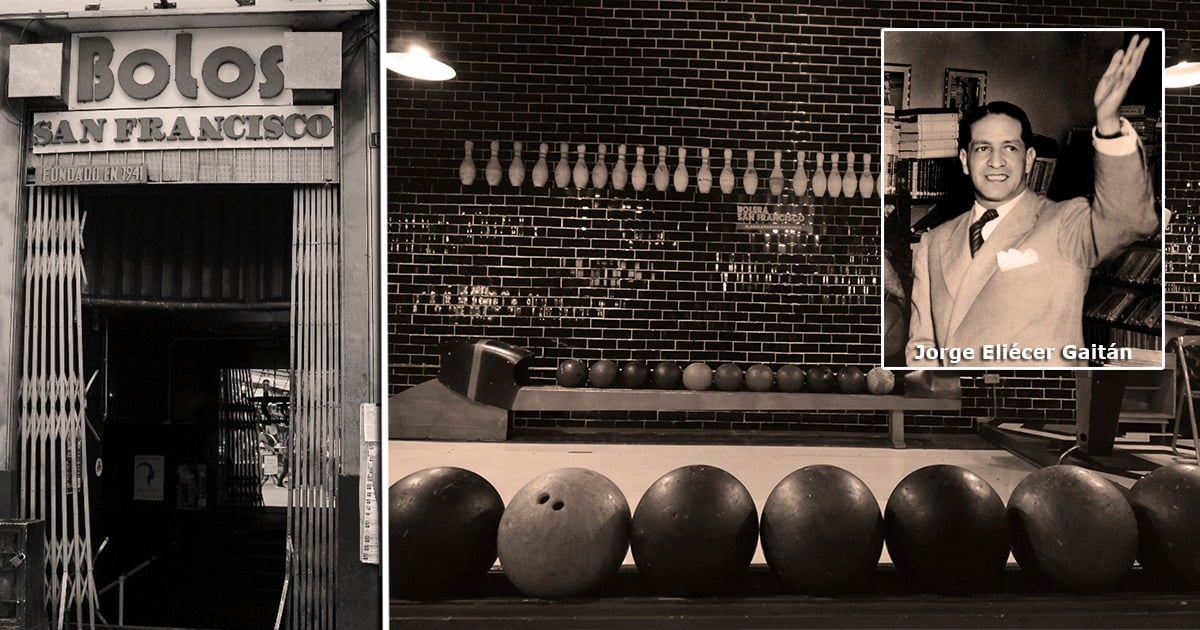

Por sus pistas pasaron figuras como Jorge Eliécer Gaitán, liberales, conservadores, periodistas de apellido conocido y otros que todavía no lo eran. Allí nació el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y también la Liga de Bolos de Cundinamarca. No por casualidad: la bolera era uno de los pocos espacios donde coincidían conversación, competencia y permanencia. El tiempo se quedaba un poco más.

El lugar conservó siempre su estructura original: un sótano amplio, techos bajos, madera, pistas largas y un aire de casa adaptada más que de centro deportivo moderno. Durante años funcionó con seis pistas, atendidas por los llamados chinomatics: niños o muchachos que recogían los pinos a mano y cantaban los resultados. Eran parte del paisaje. También parte del problema.

Con el paso del tiempo, el bolo empezó a cambiar. Llegaron las máquinas automáticas, los conteos electrónicos, la estandarización. Llegó, también, la desconfianza. Algunos jugadores pagaban a los chinomatics para alterar resultados. El juego dejó de ser limpio. Las nuevas boleras, más modernas, eliminaron de un tajo esa posibilidad. La San Francisco, fiel a su manera antigua de hacer las cosas, fue quedándose atrás.

La decadencia no fue inmediata. Fue lenta, casi imperceptible. Como suelen ser las verdaderas desapariciones. El bolo perdió popularidad. La ciudad cambió de intereses. El centro dejó de ser el único lugar donde todo pasaba. La bolera resistió como pudo hasta que, en 2012, cerró sus puertas por primera vez para una remodelación. La reapertura llegó en julio de 2013, pero ya no era la misma.

De las seis pistas quedaron tres. El deporte pasó a un segundo plano. La nueva Bolera San Francisco apostó por el restaurante, el bar, la rumba. Se conservó parte de la arquitectura original, algunos guiños a lo antiguo, pero el enfoque cambió: música electrónica, coctelería, conciertos, turistas. El bolo quedó como decoración funcional. Las bolas casi no rodaban.

Hasta 2019, el lugar sobrevivió como espacio nocturno. Luego llegó la pandemia. Y con ella, el cierre definitivo —o al menos eso parece—. Desde entonces, la bolera permanece cerrada. No hay anuncios, no hay fechas, no hay comunicados claros. Solo un sótano apagado en una de las esquinas más transitadas del centro. Un lugar suspendido.

Pero la historia de la Bolera San Francisco no se explica solo desde el deporte ni desde la rumba. Está atravesada, inevitablemente, por la historia de la ciudad. El 9 de abril de 1948, siete años después de su inauguración, la bolera fue testigo involuntario del Bogotazo. Mientras la ciudad ardía tras el asesinato de Gaitán, el sótano fue utilizado como bodega improvisada para apilar cuerpos de las víctimas de los disturbios.

Ese dato no aparece en los folletos turísticos. Circula en testimonios, en relatos de quienes conocieron el lugar cuando todavía funcionaba, en murmullos repetidos con cautela. Algunos aseguran que la bodega conserva una atmósfera pesada. Otros hablan de presencias. Nada comprobable. Pero la carga histórica está ahí, incrustada en las paredes, aunque nadie la señale.

La Bolera San Francisco fue, durante décadas, un lugar donde se construyó ciudad. No desde la solemnidad, sino desde la rutina: competencias, tertulias, discusiones políticas, celebraciones. Fue escenario de un deporte que alguna vez tuvo prestigio nacional y que luego fue desplazado por la modernización y el desinterés. Fue un espacio que intentó adaptarse, que cambió de piel sin cambiar del todo de alma.

Hoy, el lugar espera. No se sabe si alguien lo rescatará. No se sabe si volverán las bolas a rodar o si solo quedará el recuerdo. Lo cierto es que su historia no es la de un monumento congelado, sino la de un espacio vivo que envejeció con la ciudad. Que fue útil, ruidoso, contradictorio. Que no necesita romanticismo para ser importante.

La Bolera San Francisco no fue eterna. Fue real. Y en una ciudad como Bogotá, eso ya es bastante

Anuncios.

Anuncios.