En el centro de Bogotá, donde hoy se venden medias al por mayor, disfraces por docena, telas que prometen vestidos y juguetes que no sobreviven a diciembre, hubo una vez una iglesia. No una cualquiera: la parroquia de San Victorino, una de las más antiguas de la ciudad y, durante siglos, una especie de umbral. Allí comenzaba Santafé. O terminaba, según desde dónde se mirara.

San Victorino nació en 1598, cuando Bogotá todavía no sabía que iba a llamarse Bogotá durante tanto tiempo. Fue la cuarta parroquia de Santafé, después de la Catedral, Santa Bárbara y Las Nieves, y su importancia no se medía solo por la fe sino por la geografía. Estaba ubicada en el costado occidental de la ciudad, justo en el camino que llevaba a Honda y, desde allí, al río Magdalena y al Caribe. Era paso obligado para comerciantes, artesanos y viajeros que entraban o salían de la ciudad. Antes de que existieran los terminales de transporte, los peajes y las autopistas, San Victorino era una puerta.

El sector no era marginal ni improvisado. En tiempos coloniales, la plazoleta de San Victorino funcionó como un punto de encuentro vital. En 1803, por ejemplo, se construyó allí una pileta como parte del acueducto comunitario, diseñada por Fray Domingo de Petrés y financiada por el virrey José de Ezpeleta junto con el arzobispo Baltasar. El agua, que siempre ha sido una forma silenciosa de poder, confirmaba la centralidad del lugar: quien controlaba el agua, controlaba la ciudad que crecía alrededor.

San Victorino también fue escenario de la guerra. El 9 de enero de 1813, en esa zona se libró la Batalla de San Victorino, uno de los episodios decisivos de la Independencia. Las tropas de Antonio Nariño enfrentaron al ejército federalista comandado por Antonio Baraya, que intentaba tomarse Santafé, capital del Estado de Cundinamarca. Nariño ganó. Meses después, en julio de 1813, se proclamó la independencia definitiva de Cundinamarca y se sembró el árbol de la libertad. El lugar donde antes se rezaba pasó a ser también un sitio donde se combatía y se decidía el rumbo político del territorio.

La parroquia estaba dedicada a San Victorino de Pettau, obispo y mártir del siglo III, nacido en la antigua Roma, en lo que hoy es Eslovenia. El nombre del santo terminó bautizando al barrio, al sector y, con el tiempo, a una manera de entender el comercio popular en Bogotá. La iglesia fue levantada con aportes y devoción de los fieles, más por insistencia colectiva que por orden institucional. Durante décadas fue referencia espiritual y punto de reunión en una ciudad que todavía se reconocía a sí misma en sus campanas.

Pero la ciudad tiembla, literal y simbólicamente. En 1826 y 1827, fuertes movimientos telúricos sacudieron Bogotá y dañaron gravemente la edificación de la parroquia. La iglesia quedó inutilizada y los oficios religiosos tuvieron que trasladarse a la parroquia de San José de los padres capuchinos, conocida como La Capuchina, ubicada en la carrera 13 con calle 14. Ese traslado no fue solo físico: marcó el inicio de una lenta pérdida de centralidad de la vieja parroquia de San Victorino.

La Capuchina, construida en 1788, asumió desde 1820 el papel de iglesia de San Victorino. A finales del siglo XIX pasó a conocerse oficialmente como parroquia San José. En sus instalaciones también funcionó el periódico El Siglo, al que muchos llamaban simplemente La Capuchina. Mientras tanto, la antigua parroquia original quedaba cada vez más relegada, como un recuerdo incómodo de una ciudad que ya no existía.

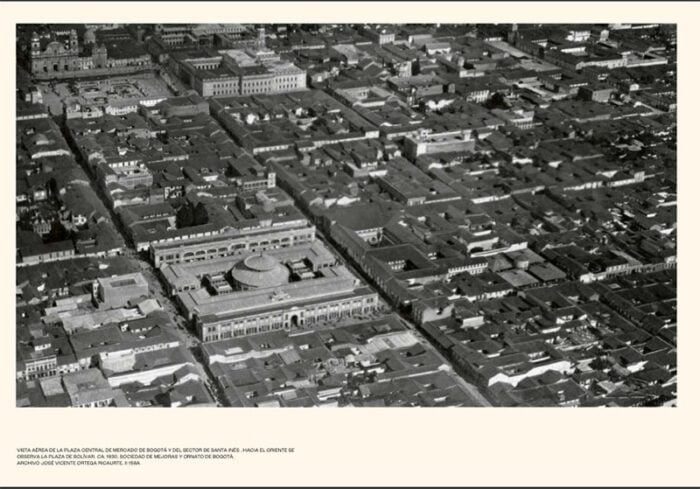

El siglo XX trajo otra sacudida, esta vez humana. Miles de campesinos llegaron a Bogotá huyendo de la violencia o buscando trabajo. San Victorino, por su ubicación y su historia comercial, se consolidó como un gran centro de comercio popular. Tras el Bogotazo del 9 de abril de 1948, la zona se convirtió en epicentro del negocio informal. Allí surgieron ventas callejeras, bodegas improvisadas y, en 1962, las Galerías Antonio Nariño, un intento por formalizar ese comercio que ya desbordaba las calles.

La antigua parroquia de San Victorino siguió en pie, cada vez más rodeada de vendedores, buses, ruido y afanes, hasta la década de los setenta. Entonces llegó la piqueta. La iglesia fue demolida para dar paso al comercio moderno y a los primeros centros comerciales del barrio Santa Inés. En esa misma época cayeron otras edificaciones emblemáticas, como la Terraza Pasteur, una vieja casona que durante años fue punto de encuentro, tertulia y referencia urbana en el centro de Bogotá.

Entre 1979 y 1998, San Victorino fue intervenido con una visión de modernización que privilegiaba la apertura de espacios y la reorganización del comercio. Y entre 1998 y 2000, durante la administración de Enrique Peñalosa, se ejecutó uno de los proyectos de renovación urbana más ambiciosos del sector: la demolición de las antiguas galerías y la construcción de la actual plazoleta, conocida como la Plazoleta de la Mariposa. En el año 2000 se instaló allí la escultura del maestro Edgar Negret, una estructura metálica que se convirtió en símbolo de transformación, aunque no necesariamente de consenso.

Hoy, donde estuvo la parroquia de San Victorino, no hay una placa que explique demasiado. Hay comercio. Mucho. Telas, confecciones, chucherías, piñatería, artículos para el hogar. San Victorino sigue siendo un epicentro del comercio popular y uno de los lugares donde Bogotá se muestra sin maquillaje: caótica, trabajadora, insistente. La iglesia desapareció, pero el nombre quedó. Y con él, la memoria de una ciudad que cambia demoliendo, que avanza olvidando, y que sigue encontrándose, sin saberlo, sobre las ruinas de lo que fue.

Anuncios.