La vía al Llano vive cierres constantes por una mezcla de geología frágil, lluvias extremas y ocupación humana que desestabiliza la montaña y genera derrumbes.

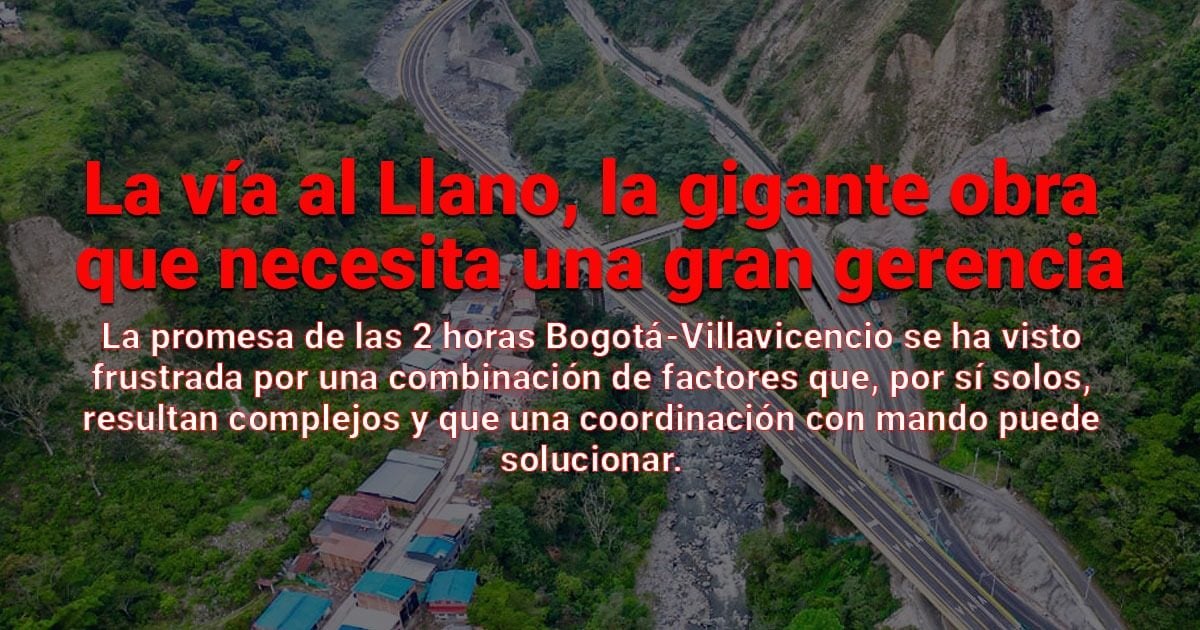

En noviembre de 2017, el presidente Juan Manuel Santos decidió tomar el timón de una camioneta Toyota de su caravana presidencial y conducir por los 63 kilómetros de la segunda calzada que prometía unir Bogotá y Villavicencio en menos de tres horas. El trayecto fue el símbolo de un compromiso cumplido: el contrato de concesión firmado en 2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial Andina —Coviandina una obra pensada para ser el gran corredor del oriente colombiano. Era también la ilusión de que la vía al Llano por fin alcanzaría la estabilidad que llevaba décadas esperando.

Esa mañana, mientras avanzaba entre túneles recientes y taludes corregidos, la carretera parecía ofrecer una especie de tregua. Detrás del proyecto estaban funcionarios y concesionarios que conocían a fondo los caprichos geológicos de la zona. Luis Fernando Andrade lideraba la ANI, y la concesión estaba entonces en cabeza de Alberto Mariño, un ingeniero conocedor como el que más de ese corredor que parte del borde de Bogotá y desciende hacia el piedemonte llanero. A la presidencia de Coviandina llegaría más tarde Ricardo Postarini Herrera, con su experiencia de décadas en la ingeniería de montaña y Mariño pasaría a ser el presidente de Proindesa. Pero incluso con ese conocimiento acumulado, la vía seguía siendo un territorio donde las certezas duraban poco.

La carretera a Villavicencio tenía un objetivo claro: conectar dos regiones que dependen una de la otra. El Llano que envía alimentos y energía al centro del país; Bogotá que envía servicios, comercio, turistas y oportunidades hacia el oriente. Modernizar la vía no era un lujo sino una necesidad para que la región pudiera crecer sin depender de un camino que, con cada temporada de lluvias, recordaba su vulnerabilidad. El proyecto se hizo bajo un esquema de alianza público-privada: recursos privados para una obra pública que buscaba reducir tiempos, costos y riesgos.

Desde 1994, la promesa de conectar a Bogotá con Villavicencio en 90 minutos se ha enfrentado a una realidad geográfica implacable 🚫

— Las2orillas (@Las2Orillas) December 24, 2025

La Cordillera Oriental es tierra "inquieta" y no para

de crujir gracias a la lodolita: una roca arcillosa y frágil que pierde cohesión con el… pic.twitter.com/wqAZSwulXC

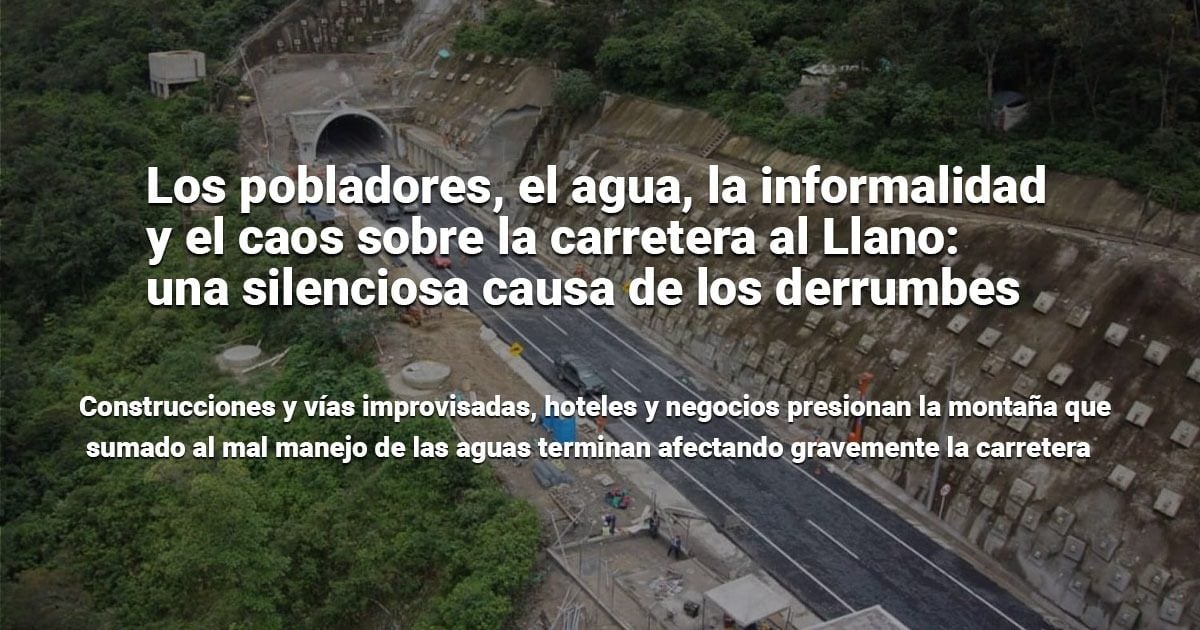

El corredor Bogotá–Villavicencio atraviesa una de las zonas geológicas más complejas del país que los expertos comparan con las alturas rocosas del Himalaya. Una cordillera Oriental compuesta por montañas jóvenes que buscan su acomodo. Crujen. El suelo está compuesto, en buena parte, por lodolitas: rocas arcillosas, frágiles, que se fragmentan con facilidad y pierden cohesión cuando se saturan de agua. No son montañas quietas; son montañas en movimiento lento, casi imperceptible, pero constante.

Desde el inicio del proyecto, en 1994, eso se sabía. La construcción de la nueva vía al Llano, que entonces se calculó en unos 80 mil millones de pesos de la época y prometía un trayecto de 90 minutos entre Bogotá y Villavicencio, nació con advertencias técnicas claras. La ingeniería que aportaba la Concesionaria Coviandina estaba probada con túneles, viaductos y taludes, pero estuvo siempre y permanecerá enfrentada a la naturaleza del terreno. Podía, a lo sumo, convivir con ella.

Durante años, los problemas se han concentrado en puntos críticos. Muchos de éstos están sobre el trazado de la antigua ruta. El kilómetro 58 se volvió tema recurrente en las noticias de cierres prolongados. Y últimamente el kilómetro 18, entre Chipaque y Cáqueza. Pero la concesionaría y la ANI, hoy en cabeza de Óscar Torres, han identificado más de 100 puntos críticos que no tendrán solución hasta que la joven montaña estabilice sus tierras.

Cuando el carro sale de Bogotá y se atraviesa el peaje de Boquerón y el primer túnel y luego se cruzan puentes que se estiran sobre abismos verdes, se siente que el viaje hacia Villavicencio se volvió un paseo moderno, de esos que prometen llegar en menos de dos horas a su destino sin despeinarse. La camioneta avanza con suavidad y la carretera responde con cortesía. Todo parece bajo control. Pero basta pasar Chipaque, levantar un poco la mirada y desacelerar el entusiasmo para entender que esta vía guarda un secreto incómodo que no siempre aparece en los comunicados oficiales ni en los informes técnicos.

Es una vía que a veces se recorre sin apuros. Pero solo hay que mirar hacia arriba, hacia los costados, hacia las montañas que durante décadas fueron tierras silenciosas para entender el tamaño del problema que esconde en la belleza del paisaje: enclavadas en las laderas, construcciones de todos los tamaños y colores, fincas abiertas a punta de machete, potreros con vacas rumiando sin culpa, cultivos que suben la cuesta como si la gravedad fuera una sugerencia y no una ley. Desde abajo, desde el asfalto, todo se ve bonito. Una postal verde, campesina, casi idílica. Pero esa belleza carga con un costo invisible: el peso de los ladrillos y el cemento sobre una montaña inestable.

La cordillera Oriental, en este tramo, no es una montaña vieja y resignada. Es tierra joven, e inquieta, todavía en proceso de acomodarse. La vía al Llano se abrió a fuerza de túneles, explosiones controladas, viaductos y muros de contención que lograron domarla lo suficiente para permitir el paso constante de automóviles, tractomulas y camiones que llevan y traen comida, animales, combustible y mercancías varias. Es la arteria por donde respira buena parte del país. Pero esa arteria que se trazó al lado de río Negro quedó rodeada de una ocupación humana informal que creció a la buena de Dios, sin orden y sin mucha conciencia de lo que implica vivir sobre una ladera inestable.

Después de Chipaque, la escena se repite kilómetro tras kilómetro. Casas pegadas a la vía, otras colgadas más arriba, hoteles grandes y pesados plantados como si la montaña fuera una plancha de concreto. El caso del hotel La Herradura es el ejemplo más elocuente. Un edificio que parece sólido, construido recientemente en una zona de alto riesgo, que tuvo que cerrarse porque la tierra debajo de él empezó a rugir, a gritar ¡basta! Precisamente fue en las inmediaciones de este hotel el pasado 7 de septiembre donde ocurrió el derrumbe del kilómetro 18 que tapó la vía durante más de dos meses; un derrumbe que dejó en claro que la montaña no distingue entre pequeños errores y grandes inversiones. Cuando cae, cae por completo.

La historia se repite más adelante y alcanza su versión más crítica en el kilómetro 58, en jurisdicción de Guayabetal. Allí la vía parece siempre al borde del colapso, como si viviera con fiebre permanente. Desde abajo, desde la carretera, se ve poco. Pero basta con asomarse un poco más arriba, después de serpentear por una angosta vía sin pavimentar como si quisiera permanecer escondida, para encontrar otro de los silencios peligrosos de esta carretera: la producción a gran escala instalada en la ladera.

Allí, arriba del kilómetro 58, galpones azules, enormes, alineados como piezas de dominó dominan este sector desde el filo de la montaña hacia abajo. Son dieciséis, pertenecen a una avícola que hace muchos años atrás fundo la familia Vásquez, que cría de manera permanente cerca de medio millón de pollos. Cada dos galpones son cuidados por una familia que vive allí mismo, en casas también ancladas al terreno que arrojan desperdicios, aguas, deshechos sin control y cargan la montaña.

El problema no es solo el peso del cemento, de los techos, de las construcciones. Es el agua. El agua mal manejada, descargada sin control, filtrándose poco a poco en un suelo arcilloso que no perdona. Las aguas residuales de las casas, de los hoteles, de las fincas, de la ganadería, de la agricultura y de la producción industrial animal se infiltran en la montaña como una enfermedad lenta. Nadie lo ve, nadie lo nota y nadie habla de ello, pero esa agua mal manejada satura los taludes, crean cavidades invisibles, lubrican las fallas internas y debilitan una tierra que ya de por sí vive al límite.

Mientras se avanza por la vía, se logra entender que el problema no es un solo derrumbe ni una sola lluvia intensa. Es la suma de pequeñas decisiones mal tomadas durante años. La deforestación para abrir potreros y montar fincas, la ganadería que compacta el suelo con el peso constante de los animales que abren huecos en la tierra, los cultivos que alteran los drenajes naturales, las casas que descargan el agua donde pueden, los hoteles que buscan la mejor vista sin preguntarse si el terreno la soporta. Todo eso se acumula.

La paradoja es evidente. La vía fue pensada para conectar, para dinamizar, para acercar regiones. Y lo logró. Desde que la concesionaria Coviandes fue entregando los tramos, a partir de 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, el valor de la tierra cambió. Lo que antes eran despeñaderos sin mayor atractivo se convirtió en suelo codiciado. Estar cerca de la carretera significaba negocio, visibilidad, oportunidad. Primero se fueron algunos, aquellos cuyos predios quedaron en zona directa de influencia de la obra. Luego llegaron muchos más. La ladera se pobló sin planeación rigurosa, sin controles efectivos, con la idea de que la montaña siempre aguanta.

Pero la montaña no aguanta todo. Lo demuestra cada cierre, cada fila interminable de camiones detenidos, cada día en que los Llanos quedan aislados del centro del país por horas, por días y por meses. Detrás de cada derrumbe hay obras millonarias, ingeniería de alto nivel, monitoreos permanentes, soluciones técnicas que buscan mitigar un riesgo que nunca desaparece del todo. Se construyen muros, se drenan taludes, se refuerzan túneles. Se hace lo posible. Pero ninguna obra puede borrar el efecto acumulado de años de ocupación desordenada.

Esta carretera sigue siendo vital. Por aquí circula buena parte de la comida que llega a las ciudades, los animales que abastecen los mercados, los productos que sostienen el comercio. Cuando se cierra, el país lo siente.

.La vía al Llano enseña que la ingeniería puede abrir caminos impresionantes, pero no puede corregir todas las imprudencias humanas. Y recuerda, cada vez que un derrumbe tapa el asfalto, que construir sobre tierra viva exige algo más que permisos y cemento. Exige entender que cada ruta improvisada, cada arrollo desviado, cada vivienda, cada hotel, cada finca, cada galpón, pesa.

Y a veces pesa tanto que destruye la obra humana, el cálculo previsto, la ingeniería, el trazado hecho a la perfección y su arreglo que valen más que la propia vía. Y es así como sin saberlo, los mismos pobladores, empresarios y emprendedores informales, con su caótica ocupación, cargan con buena parte de la responsabilidad de los daños en los puntos críticos que hacen que la montaña se desmorone y que no permiten que el tráfico fluya y se cumpla con la promesa de los noventas minutos entre Villavicencio y Bogotá, tiempo con el que siguen soñando los millones que la transitan.

Un esfuerzo público privado como es la vía al Llano exige soluciones de fondo y no solo medidas coyunturales pero igualmente costosas para arreglos puntuales. Requiere una articulación entre todos los actores involucrados. La concesionaria Coviandina, pasando por el Gobierno nacional, la Gobernación del Meta y los alcaldes de los municipios que cruza: Chipaque, Cáqueza y Guayabetal deben unirse en un solo objetivo común: contar con una carretera segura, eficiente y operativa, donde el tráfico pesado y liviano fluya sin dificultades.

Para lograrlo es indispensable un trabajo coordinado que se materializa en una Gerencia con poder de decisión y con la autoridad suficiente para implementar acuerdos, destrabar conflictos y garantizar que las acciones no se queden en anuncios, sino que se conviertan en soluciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Esa gerencia debería articular a las entidades del orden local, regional y nacional involucradas: los municipios (autoridades territoriales), las corporaciones ambientales —en especial Corporinoquia—, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. Su labor

sería asegurar el cumplimiento de la ley, el respeto a los planes de ordenamiento territorial y la protección de la ladera, evitando ocupaciones y actividades económicas que agravan la inestabilidad del corredor vial.

Este equipo de trabajo permitiría identificar responsabilidades, actuar con mayor rapidez ante las emergencias y sobre todo encausar soluciones con el fin de llegar a ser la verdadera infraestructura estratégica que Bogotá-Villavicencio necesita y a la que se le ha apostado desde hace una década con ingeniería de punta y una gran inversión.

Todos los derechos reservados. All rights reserved. 2024.

Fotos y videos: Promigas, Grupo Aval y Presidencia de Colombia.